予定より2カ月遅れでさつま芋の収穫、昼から掘り始めて夕方には片付けておきたかったので、畝の側面をバックホーでかる~く押したり引いたりして土をほぐす

後は手で軽く引き抜く、思った以上に簡単だった、サイズ別に分けて保管子へ

|

|||||

|

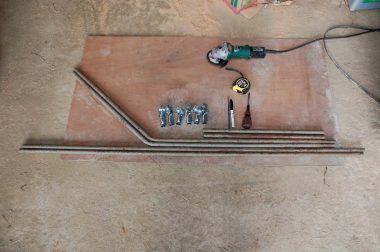

刈払機を真横にして斜面を刈っていたら突然エンジン停止 最初は燃料系統と思いキャブレターを分解掃除、でも回らん プラグのチェックで火花が弱かった、で、点検を進めるとプラグコードに亀裂がありそこからエンジンに漏電していた プラグコードを注文したらコンデンサーとセット(¥7,474)で届いた 数十年前の機械だけど、うちでは最強、ヨモギ、茅、セイタカアワダチソウなどの伸びたものやクマザサ等でも 太いナイロンひもでバサバサと刈る 機械はパーツ交換でいつまでも調子がええけど こっちが先に・・・。 準備万端 さぁ~草刈りじゃぁ~! ・・・ ん! 雨! パソコンのスイッチON で コーヒーも ! 先日の 2回の除草の時に炎天下での作業となり すっかり日干しになった 黒大豆の煮豆や枝豆を食べたくなったので種まきすることに、今までは植えても全部鹿に食べられていた でも、遠くの目標に向かって鍬でササ~っと溝切りした方がはるかに速い |

|||||

コメント